ни одна проблема, в том числе и социальная.

Ибрэиляну, как и Садовяну в «Чекане», отодвигает действие своей повести в прошлое. «Сдвиг во времени», который производят авторы, преследует одну и ту же цель: придать главным, принципиальным идеям весомость извечных этических постулатов. Вместе с тем повесть Ибрэиляну не лишена и той злободневности, которая связывала это произведение со временем, когда оно создавалось и увидело свет. Если вспомнить, что «Адела» появилась в 1933 году, когда фашизм уже прибрал к рукам государственную власть в Италии и Германии и намеревался сделать то же самое и в Румынии, опрометчиво будет считать случайностью или капризом автора ту юдофильскую позицию, которую твердо, даже вызывающе занимает Адела, задетая досужими обывательскими разговорами. Этот краткий эпизод в повести следует признать за совершенно сознательное, открытое и самоотверженное выражение антифашистской позиции самого Гарабета Ибрэиляну. Обращаясь к повести спустя полстолетия после ее появления в свет, читатель может пропустить этот «нюанс» и тем самым недооценить мужество и благородство автора. Но ради исторической правды следует об этом предупредить, ибо в наш двадцатый век, когда человечество уже пережило две мировые войны и сплачивает все силы, чтобы не допустить глобальной ядерной катастрофы, скромная самоотверженность и подлинное человеколюбие стали истинной доблестью человека.

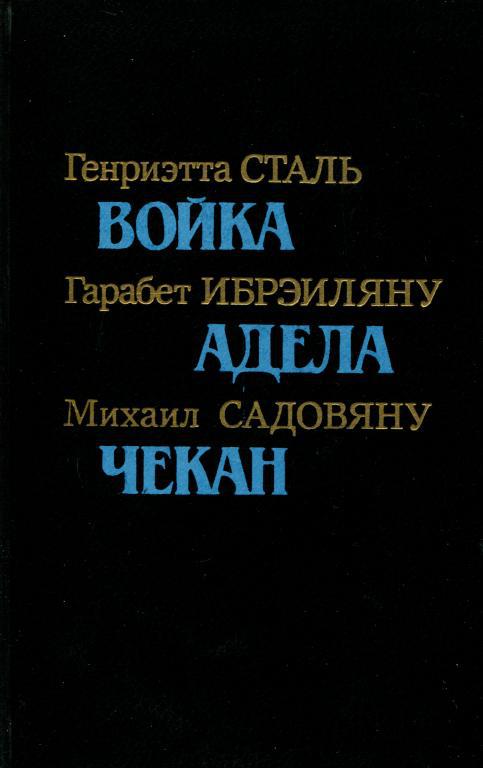

Назвать три повести румынских писателей, предлагаемые читателю, «триптихом», посвященным великой и извечной теме любви, было бы, наверное, слишком громко. И в то же время они уже составили единую книгу, ибо каждая из них по-своему утверждает простую истину, которая за тысячелетия существования человечества не стала менее злободневной, истину, которая гласит, что человека нужно уважать и любить.

Ю. Кожевников

Henriette Yvonne Stahl

VOICA

Buc. 1957

Перевод Т. Свешниковой.

— Войка, что ты? Что ты плачешь?

Войка поднимает отяжелевшую от слез голову и тыльной стороной ладони вытирает заплаканные глаза. На ее лице остаются грязные разводы.

— Горе-то какое, барышня! Гонит меня, гонит Думитру!

— Как так гонит? Не пойму. За что гонит?

— Да так! — и Войка снова заплакала.

— Войка, да посмотри на меня! Скажи, за что он тебя гонит? Что ты ему сделала?

— Да ничего, барышня.

— А за что же он тебя гонит?

— Да бог его ведает. Надоела, вот и гонит.

Войка опять заплакала и плакала, плакала.

— Не плачь, Войка. Он, верно, рассердился да и сказал сгоряча, не может же он тебя прогнать. Это у него пройдет, погоди.

— Да ведь как гонит-то, нет чтоб сказать «уходи». Ночью взял да и прибил. «Вот тебе, вот тебе, — говорит, — может наконец уйдешь». А я ему: «Бей, собака, бей! Ведь не жену бьешь — скотину. Была я тебе все равно что скотина!» А он: «Скотина не скотина, а только ступай домой к своей матери». А я ему: «Не уйду, и все…» Да что там говорить: взъярился он да избил, избил, что твою собаку.

И бедная Войка тихо и жалобно запричитала: «Матушка, голубушка, и зачем ты меня на свет родила?»

Долго плакала Войка, постепенно успокаиваясь по мере того, как наступал вечер. Дневная жизнь мало-помалу стихала, утихла и Войка, когда опустились сумерки.

*

Когда я отворила дверь своей комнаты, яркий свет пламени в очаге больно ударил мне в глаза и на какой-то миг ослепил меня. Потом я разглядела Войку, сидящую у огня. Она уже не плакала. Войка ничего не сказала мне, только пододвинула низенький стул, на котором я каждый вечер сидела перед очагом.

Войка варила мамалыгу. Сухие кукурузные стебли пылали весело, но и сгорали быстро; вместе с замирающим пламенем замолкал и клокочущий чугунок. Войка подбрасывала в огонь охапку сухих кукурузных листьев. На какой-то миг они закрывали огонь и заглушали его. Войка и окружающие предметы вдруг исчезали, и только глаза кошки светились в темноте. Потом листья внезапно вспыхивали, озаряя все вокруг светлым безумием пламени.

Когда Войка варила мамалыгу, я в изумлении глядела на нее: она усаживалась на пол, снимала с тагана чугунок и, видимо, совсем не чувствуя жара, ставила его между ступнями ног, крепко сжимая, и принималась быстро мешать мутовкой. Слышалось равномерное позвякивание ее браслетов. Когда ей становилось горячо, Войка издавала короткий звук, похожий на шипение попавшей в огонь воды, и поворачивала чугунок. И все это с быстротой человека, подхватывающего рукой горящую головешку, упавшую на пол.

Послышался скрип ворот и шум телеги, запряженной волами, отяжелевшими от усталости. С поля возвращался Думитру, муж Войки.

Он вошел в дом большими шагами, мягко ступая ногами в опинках. Поздоровался со мной и резко спросил у Войки:

— Готова мамалыга?

— Готова.

Он пошел закрывать ворота на улицу. Печь раскалилась донельзя. Я вышла из кухни. Медленно пошла по двору. Тихо. Ясное небо высокое, очень высокое и усеяно звездами.

Волы — два белых пятна — лежа жевали. Телега была пуста, дышло концом упиралось в землю. Чуть дальше, на бревне, сидел Думитру, — такой же белый и усталый, что и волы.

Я вспомнила рассказ Войки, и мне трудно было поверить, что в его спокойствии таится столько злобы.

— Что ты здесь делаешь, Думитру?

— Да вот… сижу, барышня.

— Устал?

— Дак… устал.

— Много еще дел?

— Да хватает, барышня, хватает.

Жизненные тяготы переносил он терпеливо, не проклиная жизнь, но и не любя ее. Казалось, живет он по привычке.

— Надо бы дождя?

— Да надо бы, не то все сгорит.

— И что же, Думитру, вы ничего не делаете?

— А что сделаешь?.. Ничего, барышня, потерпит еще земля. Может, и дождь будет.

Он вынул из-за пояса табакерку, щелкнул по ней, открыл и стал сворачивать себе папиросу.

Из дома послышался голос Войки, звавшей его ужинать. Он встал и глухо отозвался:

— Иду, иду.

По пути к дому ногой подтолкнул волам охапку сена. Покачиваясь, вошел в дом. Каждый раз, проходя мимо распахнутой двери, я видела их за ужином. Они сидели у низкого круглого стола. Ели деревянными ложками из одной миски.

Они казались уставшими, задумчивыми. Огонь еще горел, отбрасывая странные тени и красноватые блики и постоянно изменяя их лица.

Позже, когда и я кончала ужинать у себя в комнате, Мария, моя горничная, которая приехала со мной из города, вдруг сказала:

— Видели бы вы, барышня, как дядя Думитру избил прошлой ночью Войку!

— Откуда ты знаешь?

— Как откуда? Я слышала, как она стонала.

— Да за что избил-то?

— Войка сказала, что не хочет брать мальчишку, а он сказал, что прогонит ее.

— Какого мальчишку?! — спросила я в полном недоумении.

— Сына Думитру.

— Какого сына?

— Да